ナイルは10月9日、「サンキューハザード」や「ファスナー合流」など暗黙のルールといわれる運転マナーについての調査結果を発表した。調査は2025年8月28日~8月29日、運転する機会がある全国の男女2,240人を対象にインターネットで行われた。

視覚的にお礼を伝えるマナーは定着している傾向

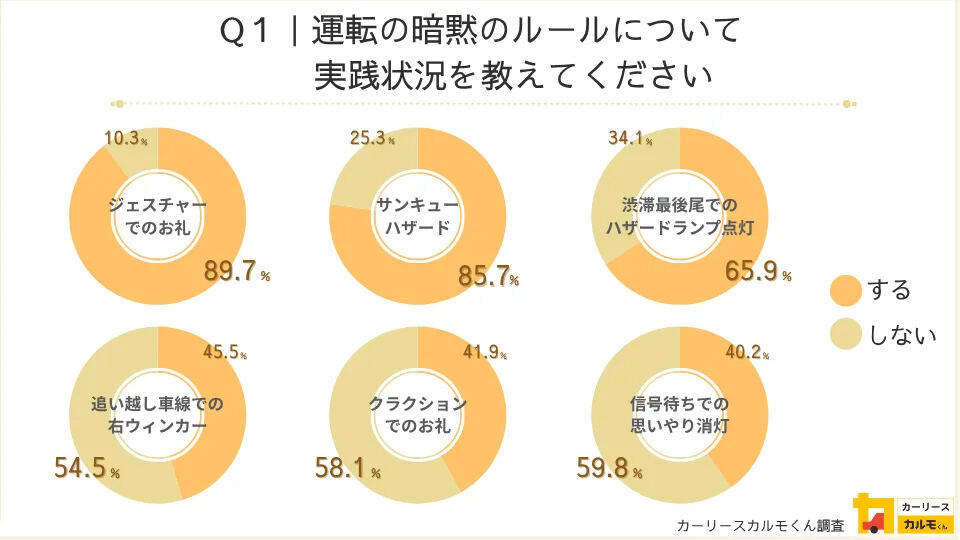

運転の暗黙のルールについて、実践状況を教えてください

運転の暗黙のルールについて、実践状況を教えてください

運転する機会がある全国の男女2,240人を対象に、暗黙のルールといわれるもののうち6つの行為について実践の有無を聞いたところ、「する」と回答した人が最も多かったのは89.7%の「ジェスチャーでのお礼」で、次いで多い85.7%の「サンキューハザード」と並んで8割を超える結果となった。このことから、「ジェスチャーでのお礼」と「サンキューハザード」は交通マナーとして定着している様子が伺える。

一方、そのほかの行為については回答が分かれる結果となった。

なお、「渋滞最後尾でのハザードランプ点灯」は3割強が「しない」と回答しているが、高速道路や見通しの悪いカーブなどでは、追突事故のリスクを低減できる手段として有効とされている。

また、ほかは4割強が「する」と回答しているものの、「追い越し車線での右ウィンカー点灯」は威圧感を与えてあおり運転と受け取られたり、「信号待ちでの思いやり消灯」は夜間の前照灯義務(道交法第52条)に抵触する恐れがあり、意図とは裏腹に法令違反につながったりする可能性がある。いずれの行為も意図やリスクを踏まえたうえで、認識の違いにも配慮した対応が望ましいと考えられる。

「ファスナー合流」を意識している方は29.5%

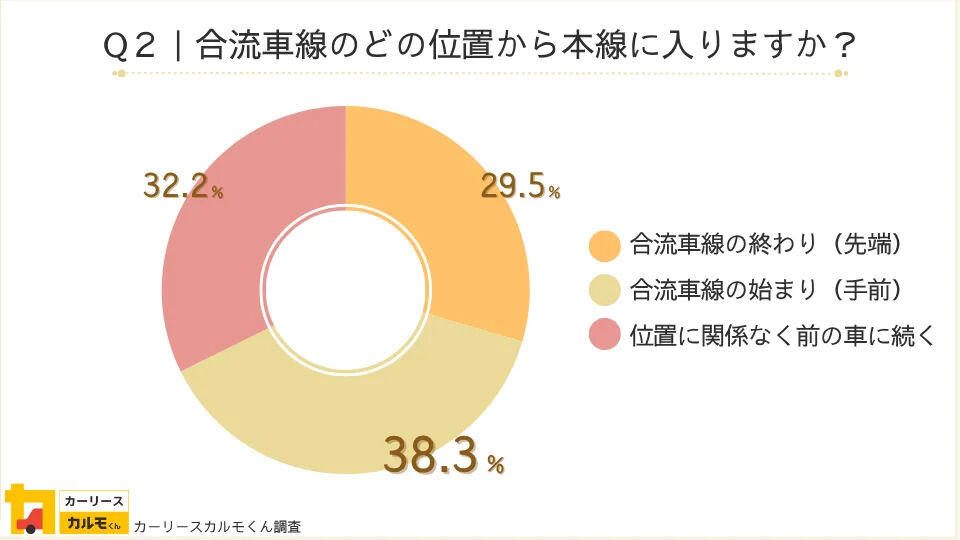

合流車線のどの位置から本線に入りますか?

合流車線のどの位置から本線に入りますか?

暗黙のルールとされる交通マナーには「ファスナー合流」もある。「ファスナー合流」とは、合流車線の先端で1台ずつ交互に入る譲り合いの運転マナーで、ファスナーの歯のようにスムーズにかみ合うのが理想とされている。合流ポイントまで進むことで、道路を効率よく使えるほか、渋滞の緩和にもつながる。

しかし調査で「合流車線の終わり(先端)」と回答した人は29.5%と、3割にも満たない結果に。また、「合流車線の始まり(手前)」と回答した人の多くは、先端で合流する車に対して「横着していてむかつく」「ラクして割り込もうとしていてずるい」「少しでも先に行きたいせっかちな人」などネガティブな印象を抱いており、「ファスナー合流」が交通マナーとして十分に浸透しているとはいえない状況であることがわかった。

なお、「合流車線の始まり(手前)」で合流すると回答した人の意見では、「先まで行って合流できないと怖いから先に入っておいたほうが安心」「タイミングが合わなくてもまだ余裕があるから」など、合流できないリスクを回避するためという声が多く聞かれた。

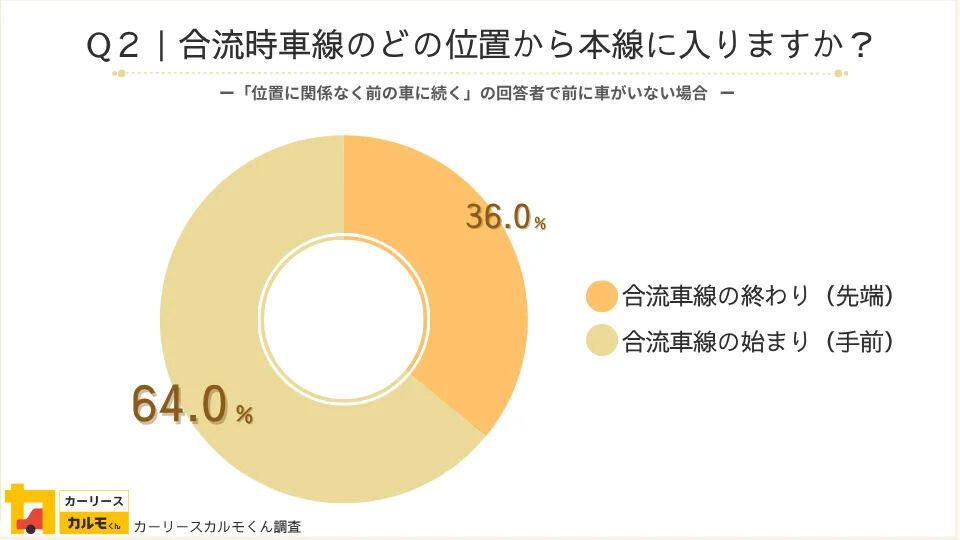

合流車線のどの位置から本線に入りますか?(「位置に関係なく前の車に続く」の回答者で前に車がいない場合)

合流車線のどの位置から本線に入りますか?(「位置に関係なく前の車に続く」の回答者で前に車がいない場合)

「位置に関係なく前の車に続く」と回答した人に、前に車がいない場合はどの位置から合流するか尋ねた結果も、「合流車線の始まり(手前)」が64.0%で「合流車線の終わり(先端)」を30ポイント近く上回っており、「ファスナー合流」を正しく実施できているドライバーは少ない様子が浮き彫りとなった。

パッシングの合図の意味、8割近くが汲み取れている

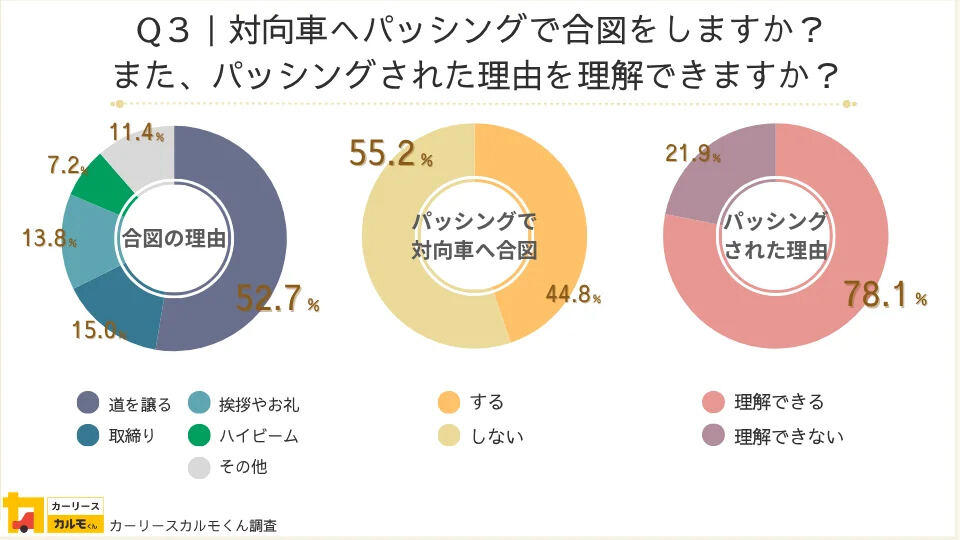

対向車へパッシングで合図をしますか?また、パッシングされた理由を理解できますか?

対向車へパッシングで合図をしますか?また、パッシングされた理由を理解できますか?

続いて、対向車へ何かしらを伝える際にパッシングで合図する行為についても調査した。

パッシングで合図を「する」と回答した人は44.8%で、その意図としては、交差点やすれ違いができない細い道などで「道を譲る」が52.7%、「警察の取り締まりがあること知らせる」が15.0%、「挨拶やお礼」が13.8%、「対向車のライトがハイビームになっていることを伝える」が7.2%だった。

1つの行為で複数の合図を表現しているのに対し、対向車にパッシングをされた際、78.1%がその意味を「理解できる」と回答していることから、自身は「しない」人でも対向車のパッシングの意図を汲み取れており、道路上で一定のコミュニケーションが成立していることが伺える。

ドライバーが不快に感じる運転行為

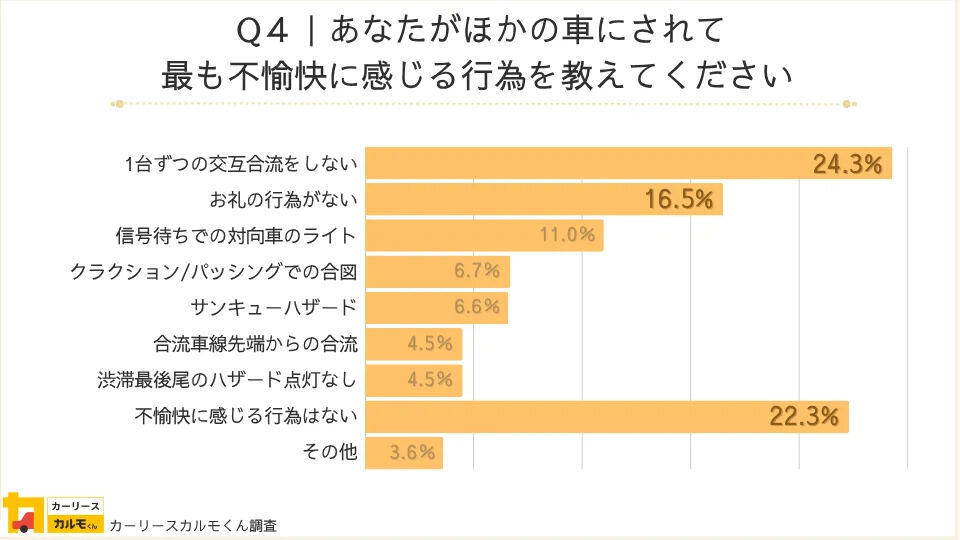

あなたがほかの車にされて最も不愉快に感じる行為を教えてください

あなたがほかの車にされて最も不愉快に感じる行為を教えてください

運転中にほかの車にされたら最も不愉快に感じる行為について尋ねたところ、「1台ずつの交互合流をしない」が24.3%で最多となった。理由としては「割り込みと一緒。一番効率のいい方法だけに、自分さえよければいい人と感じる」「たった1台前に入る事をそんなに嫌がる理由がわからない」「譲り合いができないのは不愉快」といった意見が並んだ。

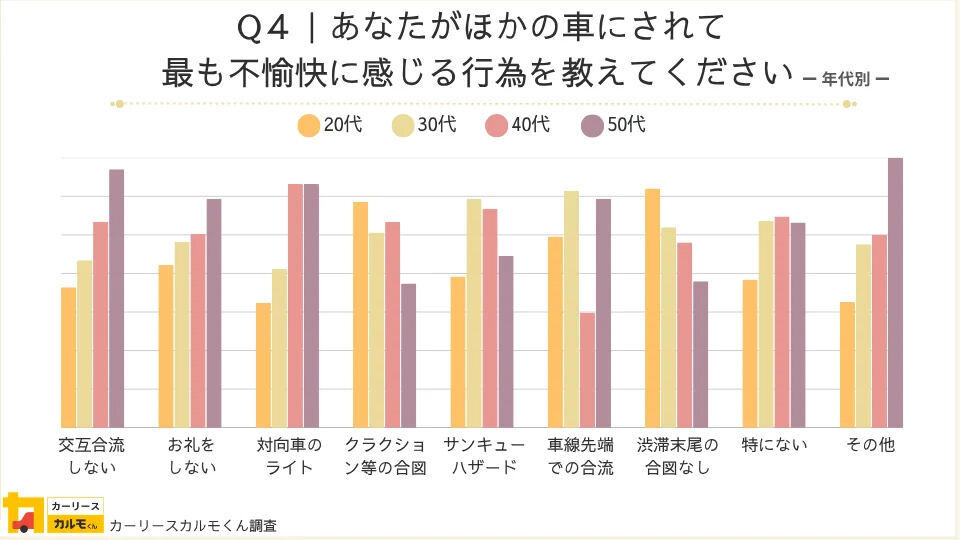

あなたがほかの車にされて最も不愉快に感じる行為を教えてください(年代別)

あなたがほかの車にされて最も不愉快に感じる行為を教えてください(年代別)

なお、不愉快に感じる行為を年代別に見ると、50代では「1台ずつの交互合流をしない」や「お礼の行為がない」の割合がほかの年代に比べ特に高く、マナーの基準が明確で、重んじる意識がより強いことがわかる。

40代もマナー面の項目が高い一方、合図行動に対しては比較的寛容な傾向も見られることから、理想的なマナーを意識しながらも、現実の交通環境に即した判断を重視する姿勢が見られる。

それに対し、30代では交互合流やお礼のマナーに対しては比較的寛容な反面、「サンキューハザード」や「合流車線先端からの合流」を不愉快に感じる人の割合がほかの年代より高く、マナーの押し付けに敏感で、他者に干渉されない運転スタイルを重視する傾向が伺える。

20代は「クラクション/パッシングでの合図」「渋滞最後尾のハザード点灯なし」など合図行動に関する項目がほかの年代に比べて高いことから、周囲の動きや合図に敏感で、細やかなコミュニケーションを重視する傾向があるといえる。

全体的にマナー意識は世代を超えて定着しているものの、重視するポイントや感じ方には年代ごとの差異が明確に表れる結果となった。

暗黙のルールの認知経路は「他車の行動」からが半数以上

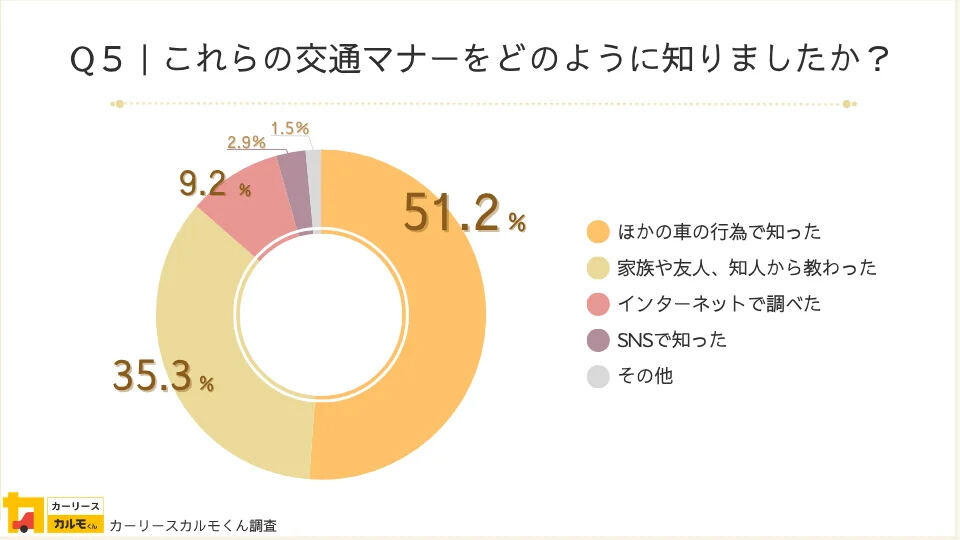

これらの交通マナーをどのように知りましたか?

これらの交通マナーをどのように知りましたか?

暗黙のルールと呼ばれる交通マナーはどのように認知されていくのか、運転する機会がある全国の男女2,240人に知ったきっかけについても聞いたところ、半数以上となる51.2%が「ほかの車の行為で知った」と回答した。

「家族や友人、知人から教わった」が35.2%で2番目に多いことから、カーライフを送る中で見聞きして知るケースが大半であることがわかる。